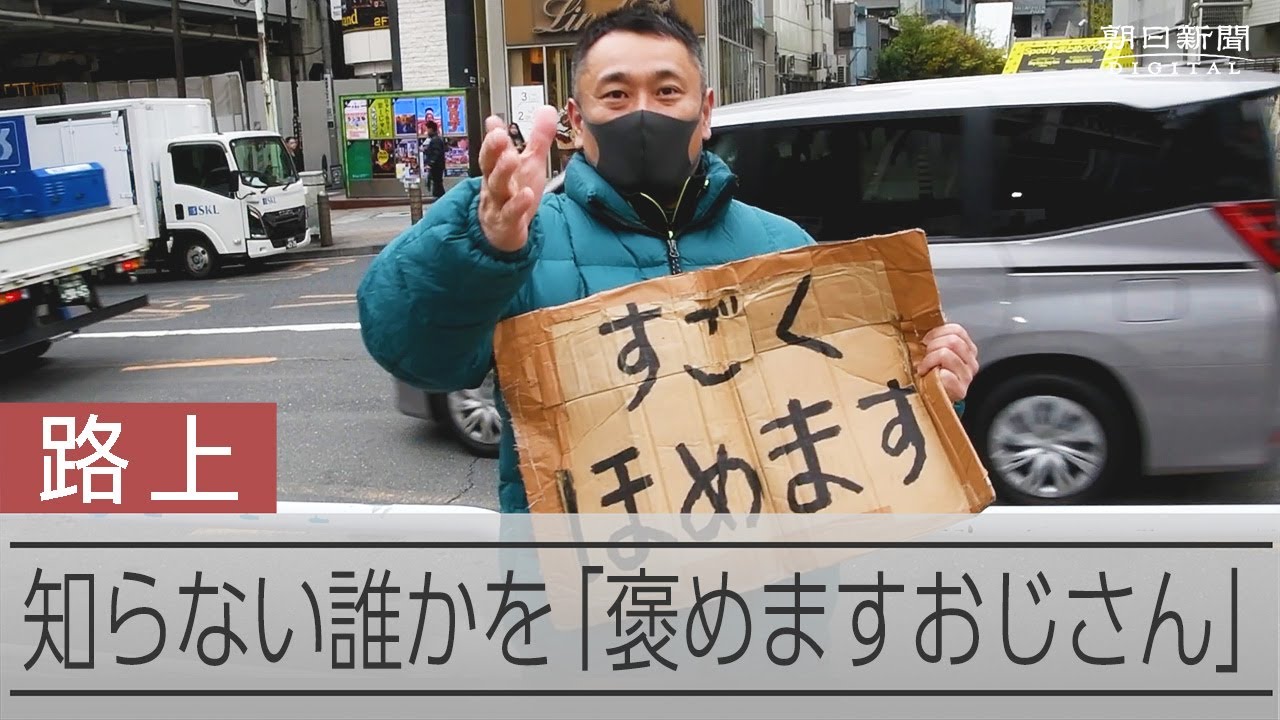

路上で誰でも褒めますおじさん、百円で通う24歳「彼は生きる支え」

路上で人々を褒める活動を行っている「褒めますおじさん」として知られる43歳の男性が、東京都内の路上で多くの人々に喜びをもたらしています。彼は、特別なパフォーマンススキルを持たないにもかかわらず、ただ人々を褒めることで、心の温かさを伝えることを目的としています。 「褒めますおじさん」は、自身の活動を通じて、通行人に対して優しい言葉をかけることにより、彼らの心を癒す存在となっています。「本当にやってよかったなと感じる瞬間がたくさんあります」と彼は語り、来てくれた人々の笑顔を見ることが何よりの支えであると明かしました。 彼の活動は、単なる褒める行為にとどまらず、周囲の人々にポジティブな影響を与えるものでもあります。多くの人が彼と会話を交わし、彼の優しい言葉に励まされることで、心の負担が軽くなると感じているようです。動画内のインタビューでも、彼に出会ったことで「頑張れそう」と語る人々の姿が印象的でした。 この活動は、特にストレスの多い現代社会において、他者とのふれあいや心の支えがいかに大切であるかを再認識させるものです。彼の存在は、ただ褒めるというシンプルな行為を通じて、周囲に感謝や温かさを広めています。 「褒めますおじさん」は、これからも多くの人々に優しさを届け続けることでしょう。彼の活動が社会に与える影響は計り知れず、今後もその活動に注目が集まることが期待されます。

カラスがシカを襲う? 実は… ツノを“攻撃”する理由

奈良公園での不思議な光景が話題となっています。最近、カラスがシカの角の皮を引っ張り、その皮を食べる様子が撮影されました。この映像は、観光名所として知られる奈良公園で収められ、多くの人々の関心を集めています。 映像では、カラスがシカの角にしがみつき、皮を剥がそうと奮闘している様子が映し出されています。カラスは約5分間もの間、皮を引っ張り続け、最終的には根元からパクリと食べる姿が確認されました。この行動に疑問を抱く人々も多い中、専門家はその理由を探っています。 専門家の見解によれば、カラスがシカの角の皮を食べる行動には、遊びの要素も含まれていると考えられています。カラスが皮を口に入れることで楽しんでいる可能性があり、その行動は単なる食事以上の意味を持つかもしれません。 一方、シカもこの状況を受け入れているようです。カラスが角を突こうとすると、シカは頭を傾けて「どうぞ」とでも言うように反応します。この行動は、シカが自らの角を木にこすりつけているため、カラスがそれを剥がしてくれることに対して嫌がる理由がないからです。 一見すると、カラスがシカを攻撃しているかのようにも見えますが、実際には両者にとって利益のある関係が存在しています。このような共生関係は、自然界においても珍しいものではなく、動物たちがそれぞれの生態においてどのように相互作用しているのかを考えさせられる事例です。 奈良公園のこの光景は、観光客にとっても新たな発見となり、自然界の複雑な関係性を理解する手助けとなることでしょう。カラスとシカの独特な関係は、今後も注目されるテーマとなるに違いありません。

東京五輪「反セックスベッド」が海外で話題

東京オリンピック「反セックスベッド」が海外で話題 東京オリンピックおよびパラリンピックの選手村に設置された段ボール製のベッドが、世界中で注目を集めています。このベッドは選手たちの耐久性に関する疑問を呼び起こし、特にアメリカの男子陸上選手ポール・チェリーのツイートによって、その話題はさらに広がりました。チェリー選手は、選手村のベッドがダンボール製であることを指摘し、選手同士の親密な関係を避ける目的があるのではないかと投稿しました。 これに対し、アメリカの「ニューヨークポスト」やイギリスの「デイリーメール」などのメディアは、今回のベッドが「アンチセックスベッド」として設計されているとの見解を示しました。つまり、1人分の体重しか支えられないように作られているとのことです。この報道は瞬く間に拡がり、多くの人々の関心を呼びました。 しかし、アイルランドの男子体操選手リンス・マクレナはこの情報に異議を唱え、ベッドの上で飛び跳ねる動画を投稿しました。彼は、激しく動くと壊れてしまうという主張は誤りであり、フェイクニュースであると説明しています。この反論は、選手たちの間での実際の使用感を伝えるものとして、多くの支持を集めました。 選手村の段ボール製ベッドは、大会公式スポンサーであるエアビーが提供したもので、リサイクル可能な素材を使用している点も注目されています。持続可能性を意識した設計であることをアピールする狙いがあり、その点では環境への配慮も見受けられます。 今回の「反セックスベッド」騒動は、選手村の環境や選手の生活様式についての議論を引き起こしています。メディアが取り上げた内容は、オリンピックという特別な舞台における選手たちのプライバシーや人間関係に関する懸念を浮き彫りにしました。選手たちの健康や安全を守るための取り組みが、時に異なる解釈を生むこともあるのです。 この話題は、オリンピック開催中の選手たちの心情や、選手村での生活に対する関心を高める一因となっています。今後、選手たちがどのようにこの状況に対応していくのか、注目が集まります。