東京五輪「反セックスベッド」が海外で話題(2021年7月20日)

東京オリンピック「反セックスベッド」が海外で話題 東京オリンピックおよびパラリンピックの選手村に設置された段ボール製のベッドが、世界中で注目を集めています。このベッドは選手たちの耐久性に関する疑問を呼び起こし、特にアメリカの男子陸上選手ポール・チェリーのツイートによって、その話題はさらに広がりました。チェリー選手は、選手村のベッドがダンボール製であることを指摘し、選手同士の親密な関係を避ける目的があるのではないかと投稿しました。 これに対し、アメリカの「ニューヨークポスト」やイギリスの「デイリーメール」などのメディアは、今回のベッドが「アンチセックスベッド」として設計されているとの見解を示しました。つまり、1人分の体重しか支えられないように作られているとのことです。この報道は瞬く間に拡がり、多くの人々の関心を呼びました。 しかし、アイルランドの男子体操選手リンス・マクレナはこの情報に異議を唱え、ベッドの上で飛び跳ねる動画を投稿しました。彼は、激しく動くと壊れてしまうという主張は誤りであり、フェイクニュースであると説明しています。この反論は、選手たちの間での実際の使用感を伝えるものとして、多くの支持を集めました。 選手村の段ボール製ベッドは、大会公式スポンサーであるエアビーが提供したもので、リサイクル可能な素材を使用している点も注目されています。持続可能性を意識した設計であることをアピールする狙いがあり、その点では環境への配慮も見受けられます。 今回の「反セックスベッド」騒動は、選手村の環境や選手の生活様式についての議論を引き起こしています。メディアが取り上げた内容は、オリンピックという特別な舞台における選手たちのプライバシーや人間関係に関する懸念を浮き彫りにしました。選手たちの健康や安全を守るための取り組みが、時に異なる解釈を生むこともあるのです。 この話題は、オリンピック開催中の選手たちの心情や、選手村での生活に対する関心を高める一因となっています。今後、選手たちがどのようにこの状況に対応していくのか、注目が集まります。

【ドキュメント】能登半島地震から1年 復興、水害、人口減少…被災者が語る「いま」

能登半島地震から1年が経過し、地域の復興状況や被災者の思いが浮き彫りになっています。2023年1月1日に発生したこの地震は、石川県の能登半島に甚大な被害をもたらし、地域の景観や生活に大きな影響を与えました。 地震後の復興は徐々に進んでいるものの、依然として多くの課題が残っています。タクシー運転手の浜菊夫さんは、震災前の収入が震災後は半分に減少したと話し、地域の高齢者の送迎も減少していると指摘しました。自宅の解体が進む中、浜さんは「離れたくない」という気持ちと「迷い」が交錯していると語ります。 自治体は壊れた住宅の解体作業を進めていますが、2023年末時点での解体完了率は34%にとどまっています。また、人口は前年と比べて7.5%減少し、地域の活力が失われつつある状況です。海岸線には、津波の影響で流された漁船が未だに転覆したままであり、漁業活動も減少しています。 さらに、9月には豪雨が襲い、多くの住宅が浸水する被害を受けました。これにより、地震と豪雨の二重の災害が地域にさらなる打撃を与え、復興の道のりは一層厳しくなっています。ある物店の経営者は、災害後の復旧作業がようやく整い始めた矢先に新たな災害に見舞われ、生活の回復が難しい現状を訴えました。 地元の長である船しのさんは、復興の遅れを実感しており、解体作業の進行が遅かったことを悔やんでいます。数人は移住を決めて街を離れており、地域の未来に対する不安が高まっています。 一方で、地域商業の復活も見られます。和島朝市は7月に再開し、約40の店舗が参加しています。出店者の東島貴子さんは、朝市の復活が地域の心の支えであると語り、地域の若者たちに未来を託す思いを抱いています。 震災から1年が経過した今、能登半島の復興は始まったばかりです。多くの人々が不安を抱えながらも、地域の再生に向けた努力を続けています。今後の復興の進展が期待される中、地域の団結と支え合いが求められています。

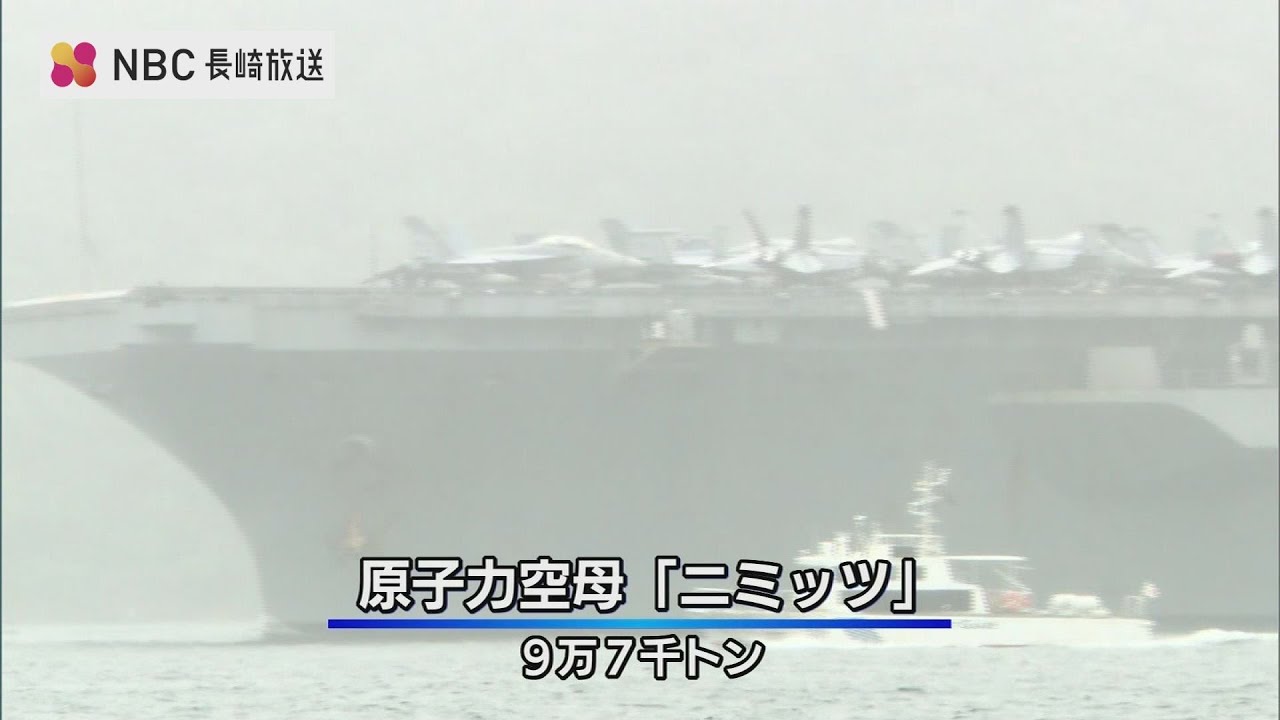

世界最大級の原子力空母 アメリカ海軍「ニミッツ」佐世保に入港

アメリカ海軍の原子力空母「ニミッツ」が、9万7千トンの巨大な艦体を引き連れて、佐世保港に入港しました。この原子力空母は、戦闘攻撃機スーパーホーネットなどを甲板に搭載しており、まさに動く航空基地のような存在です。ニミッツは、昨年11月から西太平洋で訓練とパトロール任務を遂行しており、今回の入港は乗組員の休養を目的としています。 入港したのは、ニミッツとその姉妹艦である「アメリカ」の2隻で、午前10時頃に佐世保港の中央部に停泊しました。この2隻の原子力空母の入港は、9年ぶりとなります。市民への艦内公開は計画されていないため、一般の人々が艦内に入ることはできませんが、海軍は乗組員の休養を重視しています。 一方で、佐世保港を見下ろす高台では、労働団体のメンバー約20人が集まり、原子力空母の入港に対する抗議集会を開きました。彼らは、戦争の道具が佐世保に入ってくることに対して懸念を示し、「平和を求める私たちの声を絶やさないようにしていきたい」と訴えました。抗議の声の中には、地域社会への影響や安全保障に関する懸念も含まれており、入港に対する賛否が分かれています。 ニミッツは、佐世保港に5日間滞在する予定で、今月23日に出港します。この期間中、艦内での特別なイベントや公開は行われないため、一般の人々が直接触れ合う機会は限られています。今回の入港は、アメリカ海軍の活動の一環として、地域における安全保障の重要性が再認識される場ともなっています。